한국은 프라이버시 강국일까?세계 각국의 데이터 보호 비교 분석

요즘 스마트폰 하나면 은행 업무도 보고 건강 정보도 관리하고 위치 기반 서비스까지 활용할 수 있는데요.

그런데 이 모든 걸 가능하게 해주는 건 결국 내 개인정보, 즉 프라이버시 정보라는 사실 아시나요? 우리나라 대한민국은 과연 프라이버시 강국일까요?

이 포스트에서는 한국의 개인정보 보호 수준을 유럽, 미국, 중국, 아시아 주요 국가들과 비교해보면서 우리가 어디쯤 와 있는지 함께 살펴볼게요.

본 포스트는 World Population Review 의 기사를 정리해 제공하고 있습니다.

원문 읽기 >> Privacy Wars: The Battle Over Your Data, Philip Saparov, 2025

한국의 개인정보 보호, 얼마나 강할까?

한국은 사실 아시아에서도 꽤 엄격한 개인정보 보호법을 가진 나라예요.

대표적인 법이 바로 개인정보 보호법인데요. 이 법은 유럽의 GDPR과 유사하게 개인정보 수집, 이용, 보관, 파기 전 과정에 대해 명확한 규정을 갖고 있어요.

- 기업이 사용자의 동의 없이 민감 정보를 활용하면 과징금을 물 수 있고

- 사용자는 언제든지 자신의 정보 열람·삭제를 요구할 수 있어요.

또한 개인정보보호위원회라는 독립기구가 있어서 정부·기업 어느 쪽이든 개인정보를 잘못 다루면 직접 조사하고 처벌도 가능해요.

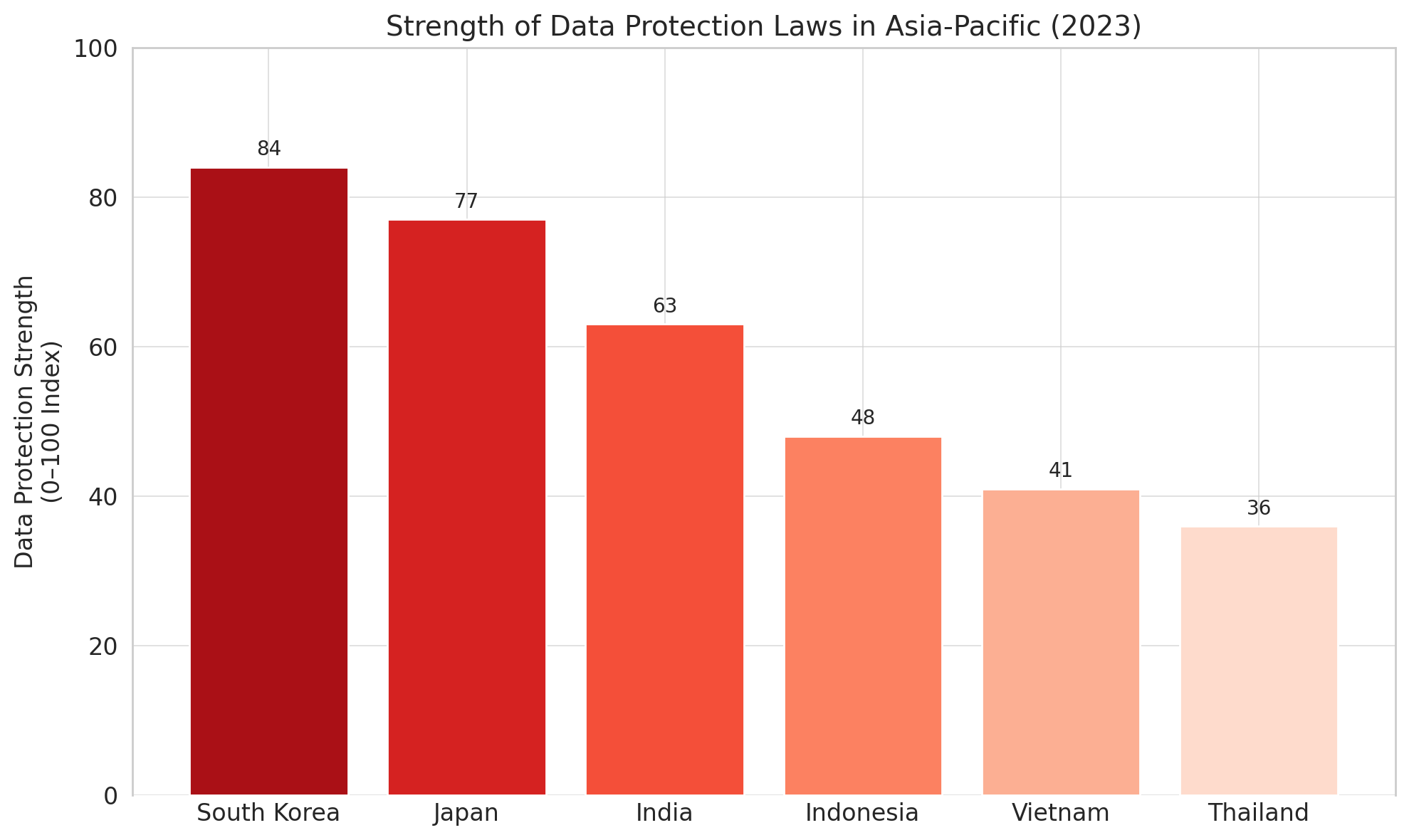

아시아 주요국과 비교해보면?

- 일본: 빠르게 프라이버시 법 도입했지만, 최근 업데이트 부족

- 인도: 새로운 법 제정했지만 정부 권한 과도하다는 비판 있음

- 한국: 독립된 감독기구와 강력한 규제 체계 보유

특히 우리나라의 경우 메타(페이스북)의 개인정보 유출에 대해 수억 원 과징금을 부과한 사례는 국제적으로도 주목받았답니다.

유럽: 프라이버시의 교과서, GDPR

유럽연합(EU)은 2018년부터 GDPR이라는 강력한 법을 시행하고 있는데요.

이 법은 개인정보를 '인권'의 일환으로 보호하겠다는 의지를 담고 있어 매우 엄격한 구조를 가지고 있어요.

- 사용자는 기업이 자신에 대해 어떤 정보를 갖고 있는지 30일 내 열람할 수 있고

- 원할 경우 삭제도 요청할 수 있어요.

- 독일, 프랑스, 아일랜드 등은 글로벌 기업에 수백억 원 규모 벌금도 부과한 바 있어요

GDPR은 현재 전 세계 프라이버시 법제도의 ‘모범생’ 같은 존재입니다.

미국: 데이터는 ‘수익 자원’?

미국은 조금 다른 상황입니다.

국가 차원의 개인정보 보호법은 없고 주별로 다르게 운영되고 있어요. 가장 유명한 게 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)인데 여기선 사용자가 자신의 정보 판매를 거부하거나 삭제 요청을 할 수 있어요.

하지만 문제는 대부분의 주에서는 이런 법이 없다는 거예요.

게다가 미국에선 데이터가 광고, 마케팅, 보험 등 다양한 산업에 팔리고 교환되고 있는데요. 실제로 어떠한 앱은 하루에 6개 이상의 제3자와 데이터를 공유한다는 분석도 있을 정도로 개인정보가 상업적으로 교환되고 있습니다.

중국: 보호보단 ‘통제’에 가까운 시스템

중국도 2021년부터 PIPL(개인정보보호법)을 시행하고 있는데요.

이에 따라 기업은 사용자 동의를 받아야 하고 해외로 데이터를 보낼 경우엔 정부 승인이 필요해요.

그런데 여기서 중요한 포인트는 국가는 언제든지 사용자의 데이터에 접근할 수 있다는 점이에요. 거리 CCTV, 건강 QR코드, 실명 인증 시스템까지 개인정보 보호의 차원이라기보다는 국가 감시와 통제가 우선되는 느낌이 좀 강해요.

글로벌 흐름: 데이터는 이제 ‘디지털 국경’ 시대

최근에는 데이터 로컬라이제이션(자국 내 저장 의무화)이라는 흐름도 커지고 있어요.

- 중국, 러시아, 인도뿐 아니라

- EU, 베트남도 사용자 데이터를 국내에 저장하도록 법제화

이건 곧 데이터가 어디 있느냐 보다는 법의 통제를 어디서 받느냐를 의미하게 되는 것 같은 움직임 입니다.

결론: 한국은 프라이버시 강국일까?

어느 정도는 맞아요.

세계 각국과 비교해 볼때 한국은 다음과 같은 특징(법적, 제도적)을 가지고 있어요.

- 독립된 개인정보보호위원회 운영

- 사용자 권리 중심의 법제도 운영

- 국제적으로도 강한 규제 국가로 평가

하지만 동시에 시민들의 인식 수준은 아직 낮고 기업의 자율성과 혁신 사이에서 균형의 문제도 해결해야 할 과제입니다.

마무리하며

개인정보는 단순한 숫자를 넘어 내 삶의 한 조각인데요.

어디에 저장되고 누가 열람하고 어떻게 활용되는지 아는 것은 이제 선택이 아닌 필수적인 디지털 생존력이 되어가고 있어요.

앞으로 더 철저한 이해와 감시, 참여가 필요한 시대예요. 우리도 소비자이자 시민으로서 ‘데이터 주권’을 갖기 위해 계속 관심을 가져야 해요.